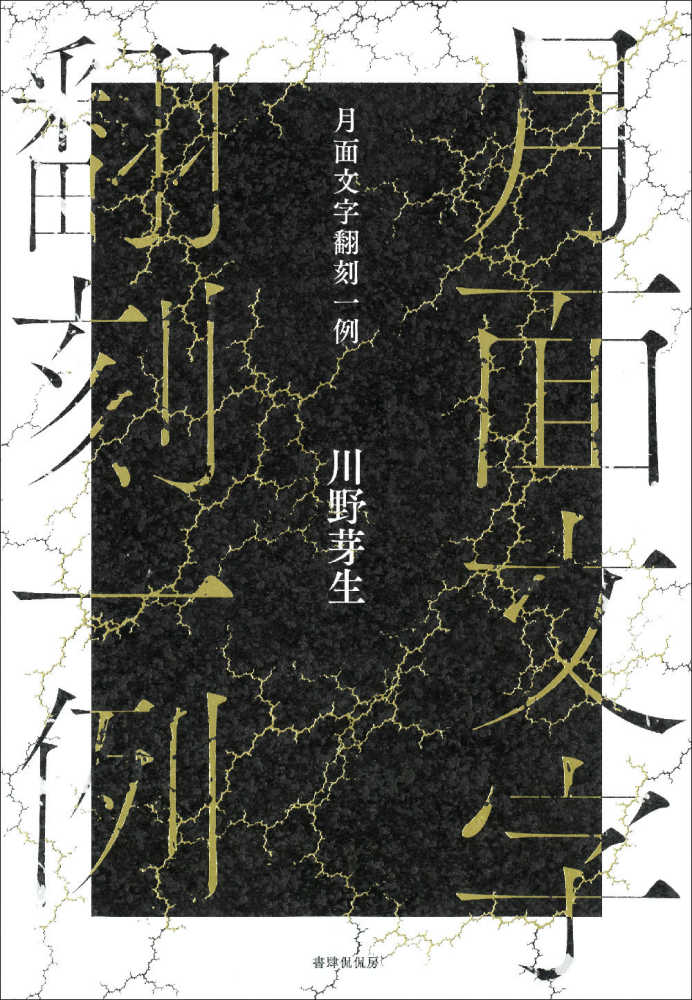

まだ到来していない世界を描くにはどんなことばを使えばいいのだろう。異形のことばで。でもなぜだか聞き覚えのあることばで。知っていることばで。なのに理解できないことばで。無数の語呂合わせや造語がことばとことばを重ね合わせ、ぶれながら、揺れながら、反転しながら、亡霊のようにおぼろにあざやかに世界が立ち上がる。いや、わたしたちがとうに、はるかな未来の世界にうらめしげに立ち尽くす、亡霊になってしまったのか。

紙と言葉と書物を愛する人に読んでほしい。自分は肉ではなくむしろ紙でできていると思うすべての人に。紙の上に書かれた物語を高みから読んでいる自分の罪深さを感じたことのあるすべての人に。自分が生きている物語が、どんな紙の上に、どんな文字で書かれ、どんな眼に読まれているかを考えたことのあるすべての人に。

語るという行為の中に語り手は立ち上がり、語りの中に自壊していく。人間は他の人間の影であり、異常は正常であり、空間と空間、時間と時間は重なり合い、互いに相手に成り代わろうと権力闘争を繰り広げながら境を見失っていく。気を付けて。この語りは、あなたにも成り代わろうと狙っている。

取り返しのつかないような深い眠気のなかをあなたは歩いている。遠いどこかで眠り続けるあなたの傍らに眼を開いている人形たち。眠っているあなたに忍び寄る黒い影。これらは全部夢なのだから大丈夫だと思っている? いつから夢だと思っていたの?

嘲弄の中で頭を上げ、〈月の上〉に思いを馳せて乗り切ろうとするメリキャットに共鳴しているうちに、わたしたちも〈月の上〉と地上の二重写しの現実を生きることになる。この世という生き地獄を幻想の力で乗り越えていく者は、共同体から狂人として石もて追われようと構わない。悪意に満ちた外界を閉め出し、邪魔者をすべて排除(毒殺)して姉妹が二人で閉じ籠もるお城の世界は、誰が何と言おうと孤高で幸福で美しい。

架空線、それは存在しない架空の線。そして実在するごく普通の電線。架空とは空に架け渡すこと。それが「存在しない」という意味になるなんておかしなこと。空はそこにあるのに。夢の線と現実の線、無数の線が交差して、分岐して、重なり合って。あなたの見たことのある夢はこの中にある?

左川の詩において、身体は、生によって緑に染め上げられ、死によって真っ白に覆い隠される。彼女の力ではどうにもならない二つの勢力が、彼女の身体の上で争い合っている。生と死は対立しながらも渾然一体とし、一つの同じもののあらわれとして彼女を圧迫する。一つのもの、それは大いなる非人称性、世界の他者性であり、彼女は世界から疎外されているのだが、疎外されているということは独立しているということだ。

〈この子供に絵を描くを禁ぜよ大き紙にただふかしぎの星を描くゆゑ〉

わたしには見えないものを、〈ある〉と静かに指し示す者が怖い。あるいは、頭を上げれば、もうわたしにも〈それ〉が見えてしまうかもしれないのが怖い。夜空にぽっかりと空いた穴を。しかしわたしは、自らの手で禁じる代わりに〈禁ぜよ〉と呼ばわることで、子供の絵を指し示してしまうのだ。他の誰にも見えない子供の絵を。

「夜と夜のあいだに目をさました子どもは……」。この絵本を読んで、自分がずっと望んでいたことを表すことばをひとつ知った。夜と夜のあいだに目をさまして、扉をあけてしまうこと。

部屋の物陰という物陰にぞわぞわとキノコが繁殖しているのを見て見ぬ振りしているような。日常と異界の境が侵蝕されていく、いや、はじめから境なんてなかった。キノコだらけのじめじめしたところに後から家を建てて、仮初めの暮らしをしていたのだ。ねっとりした生理的嫌悪感と、じっとりと自分が溶け出していくようなノスタルジーに満ちたこの作品集を、「あなたの書くものにどこか似ている」と差し出された私は、喜んでいいのかどうかわからず、旧友に「君の書くものにどこか似ているよ」と紹介したのだった。

懐かしくて、冷淡で、切なくて、奇妙。それは全部同じことかもしれない。それは他者ということだ。他者は奇怪で、理解不能。他者は遠くて、それゆえに恋しく、それゆえに切ない。見慣れなくて、見慣れないという感覚は、見慣れないものに囲まれて生きていた子供時代ゆえに、懐かしい。他者の生きる世界の理はわたしたちの生きる世界の理に冷淡。それで、これらは人間にとっての他者の物語だったか、人間が他者だったのか。

男でも女でもなくてもその両方でも、人間でも神でもなめくじでも、生者でも死者でも、夢でも現でも、呪縛でも祝福でも、愛でも愛でなくても。すべての境目を乗り越えて、どろどろに溶かして、はじめて成立する異類婚姻譚。こんな物語がほしかったのだ。

臭いのに、こんなに強く体臭が漂うのに、肉体が見つからない。何かが生々しい声で突然話しかけてきたのに、自分に聞こえているのかさえよくわからない。声は、ことばは、人間に属すのだろうか。感覚は、経験は、肉体に属すのだろうか。幼い頃に会ったきりの親戚のおじさんのような声が虚空から響いてくるのを聞いているうち、あなたは自分が肉体を探し歩く亡霊であることに気付く。

窓を一枚開けたら、こんなに巨大で、グロテスクで、美しくて、神々しくて、ありふれた異形がこちらに目もくれず立っているはずなのだ。そのはずなのに、開けるべき窓が見つからないばっかりに。

歌ができない時、薄暗い喫茶店に通ってこの辞典を読んでいた。博覧強記のボルヘスが網羅する、実在しない生き物についての記録を。生物学から抜け落ちていったものたちの、実在と非在を区別する線の向こう側に追いやられてしまったものたちの博物誌を。そしてペンを取り、幻獣たちについての歌を書いた。

夢を見くびってはいけない。ここでの夢は、夢さえも自由に羽ばたくことがかなわないディストピア=悪夢。そしてディストピアはユートピアからうまれる。夢は現実から、現実は夢から生まれる。忘れてはいけない、こんな夢の墓場を愛おしい夢として夢見る者もあるということを。

世界が滅んだ後、百科事典を最初から読んだら世界を再構築できるだろうか? 項目と項目とをつないで、どんな星座をかれら(かれらって?)は作り上げるだろう。それはわたしたちから見たら奇妙な星座だろうか。わたしたちはしかし、どんな奇妙な星座を生きているだろう。星と星の間におぼろに浮かび上がる絵を、堅固な現実と信じて生きているのだろうか。

世界が滅んだ後、百科事典を最初から読んだら世界を再構築できるだろうか? 項目と項目とをつないで、どんな星座をかれら(かれらって?)は作り上げるだろう。それはわたしたちから見たら奇妙な星座だろうか。わたしたちはしかし、どんな奇妙な星座を生きているだろう。星と星の間におぼろに浮かび上がる絵を、堅固な現実と信じて生きているのだろうか。

なぜか自分には皆を救う使命があると思い込んでいる男が街中を駆けずり回る。用事に遅れ続け、約束を破り続け、道に迷い続ける、そんなみみっちくてリアルな悪夢から抜け出せないまま。見慣れないから奇妙なのではない、どこへ行っても誰に会っても見慣れたものしかないから奇妙な世界。なぜなら彼は、自分と自分の過去の重力から永遠に逃れられないから。人は皆こんなふうに、自分の尻尾をぐるぐる追いかけているのだろうか?

ことばは危うくなくてはならない。脅かされなくてはならない。誰が、いつ、何を、どこから、誰に向けて語っているのか、自明であってはならない。常に問い直されなくてはならない。語り手を脅かさなくてはならない。裏切らなくてはならない。安全な道だと思って辿ってきた聞き手を深淵に突き落とさなくてはならない。自分は存在するのか、と問い直させなくてはならない。

言葉と人形、それはわたしの好きなものの二大巨頭と言ってもいい。なんてタイトルをつけるんだ。わたしが使いたかった。そう思ったけれど、この本を読んだら、シャッポを脱いでこのタイトルを譲る気になれました。

橋の下でひそかに絡み合う、赤い薔薇と白いローズマリー。そのように、物語と物語は根を伸ばし、枝を伸ばして結ばれ、ひとつの大きな物語を作り上げていく。史実も伝説もその中に織り込まれて、厚く茂った葉を揺らしている。

〈あなたがどこにいるとしても、わたしたちはできるだけのことをしてみなければならない。話を伝えるためには、あなたのいるところはとてもとても遠く、わたしたちにある言葉といえば、西瓜糖があるきりで、ほかにはなにもないのだから。うまくゆけばいいと思う。〉

あらゆる書物を、この言葉で始めることができるように思う。

愛する人が死を超えて帰ってきた——そんな甘やかな幻影を打ち砕く、冷淡で魔術的な真実。上質な幻想は人間には冷淡なものなのだと思う。人間にとって都合のいい妄想ではなく、手を触れることのできない真実なのだから。

かれらが踏んで歩く草の匂いを、わたしは知っている。かれらの歌声は、わたしの口ずさむ歌の中に片鱗をきらめかせている。かれらの愛した星は、いまもわたしたちの上にある。かれらが去っていった方角をわたしは見やる。『指輪物語』が書かれてから、この地上は「中つ国」へと作り変えられた。この物語が終わった後、幕が降りないままの舞台へと。

汚泥にまみれ、すべてが腐乱し崩壊していく街で、ことばは排泄物となり垂れ流される。意味がないからわたしたちを不安にさせ、意味があるからわたしたちを嫌悪させることばのつらなりが、生きているかのように繁殖し、死んでいるかのように腐敗する。

外国語で書かれたものであることを忘れるような、と、翻訳書を褒める言い回しがあるけれど、これは日本語で書かれているのを忘れるような、新しい世界文学。物語が物語を呼び、旺盛に茂っていく、これは物語のひとつのアルカディアだろう。

文字が文字である以上、この小説は書かれるさだめだった。いや、はじめから書かれていた。あらゆる可能な文字列が記されている宇宙の書物に。あなたが読もうと読むまいと、この文字列は変わらずそこにある。けれど、あなたが読もうと読むまいと、この文字列の中にあなたはいる。いや、あなたはいない。どこにも。あるのは文字だけ。

幻を見続けるのは、もう二度と皆でひとつの悪夢に踊り狂ったりしないための、きびしく孤独ないましめなのではないかと、塚本を読むと思うのです。

〈おびただしい星におびえる子もやがておぼえるだろう目の閉じ方を〉

星のひかりに目を閉じるすべを学ばなくては、わたしたちはおとなになれなかったのかもしれない。なのにこのひとは、道で拾ってきた星でいっぱいのポケットをほのかに光らせて、ちかづいてくる。目を逸らすことができない。

.jpg)