フランス中央部のオーヴェルニュ地方にある、人口200人に満たない小さな村に住む木蓮さんが見つけた、心豊かな田舎暮らしと四季折々の絶景に出会える小さな旅。愛らしい生き物たちとともに大地の恵みを受けて生きる日々と、フランス各地を旅して出会ったお気に入りの小さな村を、合計48のエピソードで紹介。ちょっぴり不便だけど、とっても楽しいフランスの小さな村をオールカラーで紹介する12カ月のフォトエッセイ。自宅の畑で収穫した季節の野菜や果物を使ったお手軽レシピのほか、毎日の暮らしに彩りを添える雑貨やインテリアも必見。

生まれ育ったニースを拠点に日本人向け貸し切りチャーターサービスの専門会社を営む著者が、流暢な日本語を生かして綴る南フランスの日々の暮らしと街歩きの楽しみ方。1年12カ月、合計60のエピソードを収録。興味のある月やテーマを選んで気軽に読めるので、日々のちょっとした空き時間を使って太陽の光あふれる南仏コート・ダジュールを旅した気持ちになれる一冊です。4世代に伝わる家庭料理の簡単レシピも収録。

★圧倒的支持! お金のことなら、この人に聞こう!

★X(旧Twitter)フォロワー63万人、YouTubeチャンネル登録者数26万人、note有料会員2.5万人★

★元日本経済新聞記者、後藤達也氏の初の著作!★

必要な知識をわかりやすく、おもしろく。

視野を広げ、教養を深める「経済とお金のしくみ」

新NISA、株高、円安、インフレ、人生100年時代……今、お金をとりまく環境は、大きな転換点にきています。さまざまな価値観が複合的に変わろうとしている珍しい時代です。今まで投資をしていなかった人も、投資と向き合うべき時代になりました。

この本では、X(旧Twitter)フォロワー63万人を誇る元日経新聞記者の後藤達也さんが、お金の世界をできるだけわかりやすくご紹介します。

投資を通じて得られるのはお金だけではありません。株価は景気や企業だけでなく、世界情勢や金融政策、テクノロジー、あるいは社会の変化などさまざまな要素を映し出す鏡です。本書では、現代のビジネスパーソンが備えておくべき株式市場や経済の仕組みの最新知識を解説。ぜひ、この本で教養を身につけながら、お金について詳しくなってください。

出産や入学など人生のさまざまなできごとにも、貧乏、病気、障害、災害などの人生のピンチにも使える「社会保障」について知っていますか?それは国や住んでいる町が用意した「みんなのためのお金とサービス」です。人生には自分の力だけではどうにもできないことも起こります。そんなときのために使うのが、みんなのお財布=「財政」です。みんなで税金を出しあって、みんなでたよりあうようになっています。この本では財政学者の井手英策先生を案内役に「みんなのためのお金とサービス」についてその種類と使い方、そして考え方をわかりやすく紹介します。

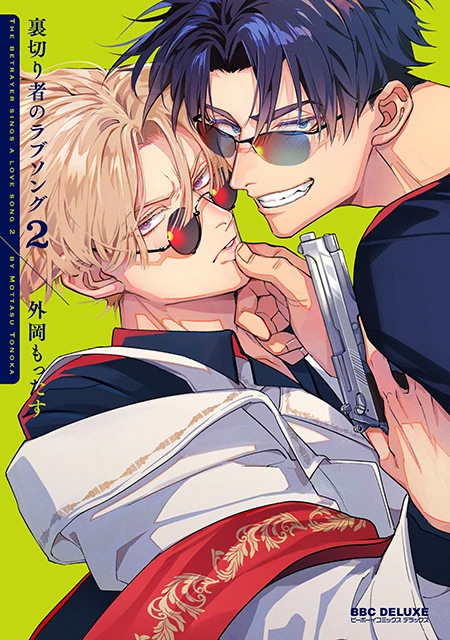

「驚愕の一行」を経て、光り輝く異形の物語。

明治も終わりの頃である。病死した父が商っていた家業を継ぐため、東京から金沢にやってきた十七歳の菖子。どうやら父は「竜胆」という名の下で、夜の訪れと共にやってくる「おかととき」という怪異をもてなしていたようだ。

かくして二代目竜胆を襲名した菖子は、初めての宴の夜を迎える。おかとときを悦ばせるために行われる悪夢のような「遊び」の数々。何故、父はこのような商売を始めたのだろう? 怖いけど目を逸らせない魅惑的な地獄遊戯と、驚くべき物語の真実――。

応募総数4,467作品の頂点にして最大の問題作!!

一人ぼっちのトットを乗せて夜行列車は走りはじめた。国民的ベストセラー待望の続編!みんなが会いたかった「その後」のトットちゃん。

資産運用と老後資金づくりの最強武器!そのすべてが初心者でもわかる!上限1,800万円の新しいNISA対応!

実の娘とその恋人によって、医師夫婦が殺害された。身体中を切り刻み、コンクリート詰めするという身の毛もよだつ残虐なものだった。世間に激震が走った『文京区両親強盗殺人事件』から十八年後。事件をモチーフにした小説が週刊誌で連載されることになる。そこで明らかになる衝撃の真実とは!?真梨ワールド炸裂!極上のイヤミス長篇。あなたは騙される快感を知る。

戦いを忘れない巨城の町、「熊本」を歩く。西南戦争によって堅牢さが証明された実戦的な城と、泰平の世も戦に備え続けた城下町をめぐる。

お前なら、きっと本を取り戻せるはずだ。

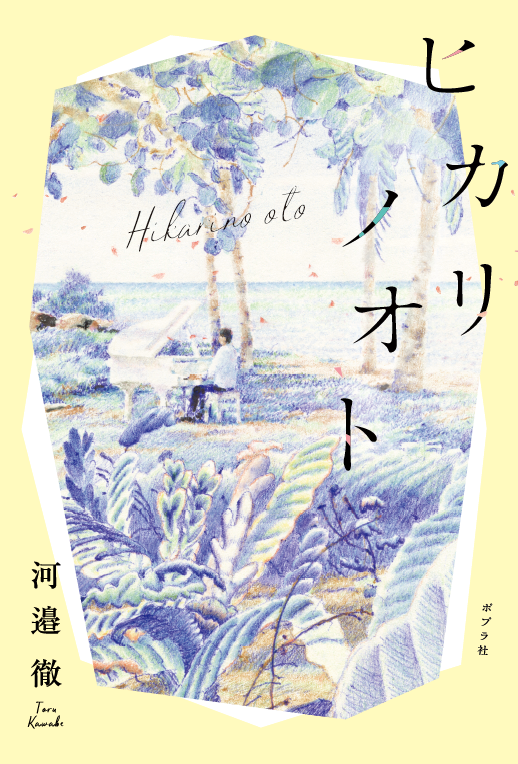

幸崎ナナミは十三歳の中学二年生である。喘息の持病があるため、あちこち遊びに出かけるわけにもいかず学校が終わるとひとりで図書館に足を運ぶ生活を送っている。その図書館で、最近本がなくなっているらしい。館内の探索を始めたナナミは、青白く輝いている書棚の前で、翡翠色の目をした猫と出会う。

なぜ本を燃やすんですか?

「一番怖いのは、心を失うことじゃない。失った時に、誰もそれを教えてくれないこと。誰かを蹴落としたときに、それはダメだと教えてくれる友達がいないこと。つまりひとりぼっちだってこと」

ようこそ、新たな迷宮へ。

音が脳をつくり、脳が音をつくる。

言葉、音楽、都市の騒音、大自然の静寂、愛する人の声。聴覚は常にオンになっていて、私たちは音から逃げることはできない。人はみな生まれた時から、音と意味を結びつける経験を幾度となく重ね、音と脳の協調関係――独自の《サウンドマインド》――を磨き上げている。

言語障害、自閉症、難聴、バイリンガル、加齢や脳震盪、音楽療法……聞くことは、感じ、考え、動くことにどう影響するのだろうか? 音の持つ力と可能性を説く、聴覚神経科学のトップサイエンティストの集大成。ルネ・フレミング、ミッキー・ハート、ザキール・フセインら世界的ミュージシャンも絶賛!

「聞いた音がどのように私たちを形作るのかについての、 最も美しく、刺激的で、

啓発的な本のひとつ。永遠に読んでいたかった」

――メアリアン・ウルフ(『プルーストとイカ――読書は脳をどのように変えるのか?』著者)

2022年 米国出版協会 専門学術出版賞(生物医学)、ノーチラス・ブック・アワード金賞(科学・宇宙)受賞作。

《トピック》

音楽家の脳/音のリズムと脳のリズム/リズムと社会化/音と「読む脳」/自閉症/言語障害に性差はあるか?/音楽療法/バイリンガルの脳/貧困と言語環境/鳥のさえずりは言語か、音楽か?/「安全な」騒音の影響/聴覚の老化を食い止める/スポーツにおける脳震盪 ほか

30年ぶりに訳文に大幅に手を入れた、改訳・新装版!

ある都市のウィキペディア項目に高画質の写真や詳細な紹介文を加えたところ、観光収入が増加した―まちの活性化やオープンデータ推進の取り組みとして地域コミュニティや図書館、教育現場などから注目を集める「ウィキペディアタウン」。その魅力と活用の仕方をガイドする!

.jpg)