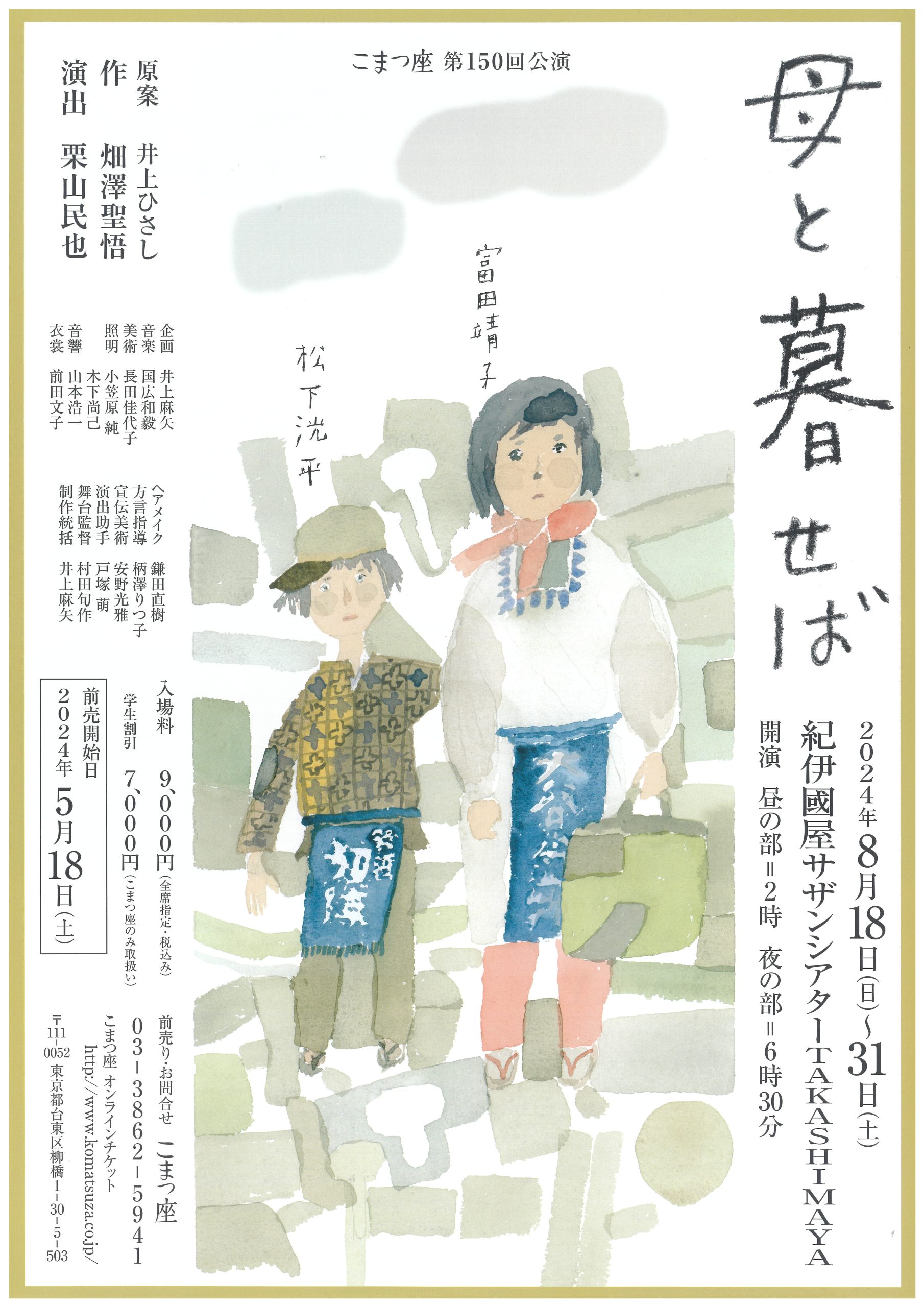

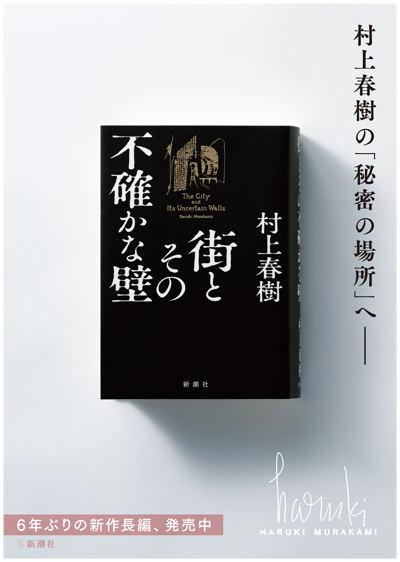

『街とその不確かな壁』について

これを書いているのは2023年3月1日。新刊のタイトルが発表になった日です。鳥肌が立ったのは自分だけではないはず。いろいろなところで書いてきましたが『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の習作が『街と、その不確かな壁』なのです。「、」の違いはありますが、いやビックリしました。そして何を隠そう自分の卒論のテーマは『街と、その不確かな壁』と『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の結末部分の違いについてでした・・・

どうでも良い情報はさておき、まずは以前の『街と、その不確かな壁』についてです。先述の通り、この作品は『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の習作として書かれました。しかしこの作品は結果として書籍化されませんでした。その理由について村上春樹はこう述べています。

「『1973年のピンボール』が芥川賞の候補になって、何か書けと言われたんです。『群像』には受賞第一作を書いたから義理を果たしたし、一つ書けるかなと思ったし、あの話は書きたい話だったんです。(中略)ただ、あれは失敗だったんですね。というのは、ああいうことはやるべきじゃなかったんです。僕はいまでも後悔してる。受賞第一作用なんて書くべきじゃなかった。これは声を大にして言いたい。(中略)あれはむずかしい話なんです。あのころの僕の実力ではとても歯が立たなかったんです。」

「村上春樹ブック」(『文學界』、一九九一年四月増刊)

結局あれは『ピンボール』の直後に書いたもので、試行錯誤の時期の迷いみたいなものがかなり色濃く出ちゃってますね。ベクトルが定まっていない。(中略)とにかくあれを発表しちゃったことはその後長いあいだ僕の重荷になっていましたね。その重荷を抱えて、というか捨石にして僕は『羊……』の方向に行っちゃったわけです。そして『羊……』を済ませちゃってから、ある意味ではあと戻りして「街と、その不確かな壁」を拾い上げにいくことになったんです。あの作品をあのままの形で残しておくことはできなかったから。

「特別インタビュー『物語』のための冒険」川本三郎(『文學界』、一九八五年八月)

上記の理由から書籍化はされず、また以降に出された全集にも収録されず、読むには図書館に行って「1980年『文學界』9月号」を探すしか方法がありませんでした(※自分は大学生の時に頑張って探しました…)。この作品のあらすじを乱暴に言うと、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の「世界の終り」パートとなります。「壁」「影」「夢」といった「世界の終り」において重要なキーワードも同様に登場します。ただこの『街と、その不確かな壁』と『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』には決定的な違いがあります。それは結末部分です。なんとまったく正反対の結末になっているんです。なぜか。その答えは自分の卒論で、というのは冗談ですが、これには明確な答えはありません。20年ほど前の自分は一応の理由をでっちあげ…ゴホン。推察しましたが、正解かどうかなんてわかりませんし、正解である必要もないと思っています。ただ結末がまったく異なるということを踏まえた上で『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』を読むと、また違った味わいになり、それはその後の『海辺のカフカ』にも繋がっていくようにも思います。

ただ今回発売になる『街とその不確かな壁』がそもそも以前の『街と、その不確かな壁』と同じ話なのか問題があります。全く同じということは100%ないと思いますが、全く関連がないということもないはずです。物語全体についても期待は膨らみますが、今回はどんな結末なのか、主人公は何を選択するのかについてもぜひご注目を。(全然違う話だったらごめんなさい。まぁそれはそれで嬉しいですが…)

文責:紀伊國屋書店徳島店 小澤康基

【コラム】アメリカでの村上作品

紀伊國屋書店は海外にも複数の店舗があります。中でも19店舗を構えるアメリカでの様子をご紹介します。

日本語版はやはり邦人中心となりますが、英語訳が出ると反響が大きくなるようです。

2022年の英語版春樹作品のベスト3は以下。

1位 海辺のカフカ

2位 ノルウェイの森

3位 女のいない男たち

『ノルウェイの森』人気の根強さに驚かされますが、1位が『カフカ』なのも大変興味深いですね。

なお、日系書店ならずとも、村上春樹、太宰治、柳美里を置いている書店は少なくないようです。

(協力:アメリカ西海岸北西エリア統括 永井)

村上春樹 ブックリスト(小説)

※新装版・改版が発売されているものは新しいもの・入手できるものを優先しています。

※担当のおススメ作品に☆印を入れています。

※単行本発売年月/文庫本発売年月/出版社(文庫番号)の情報を掲載しています。

※徳島店で配布中のフリーペーパーに掲載しているブックリストです。

風の歌を聴け 1979年7月 1982年7月 講談社(む62-2)

一九七〇年の夏、海辺の街に帰省した“僕”は、友人の“鼠”とビールを飲み、介抱した女の子と親しくなって、退屈な時を送る。二人それぞれの愛の屈託をさりげなく受けとめてやるうちに、“僕”の夏はものうく、ほろ苦く過ぎさっていく。青春の一片を乾いた軽快なタッチで捉えた出色のデビュー作。群像新人賞受賞。

担当コメント:

村上春樹のデビュー作。ジャズバーを経営して忙しく働いていた村上春樹が、たまたま神宮球場に行って野球を見ているときに、ふと「小説を書いてみよう」と思ったのが執筆のきっかけ。

1973年のピンボール 1980年6月 1983年9月 講談社(む6-28)

さようなら、3フリッパーのスペースシップ。さようなら、ジェイズ・バー。双子の姉妹との“僕”の日々。女の温もりに沈む“鼠”の渇き。やがて来る一つの季節の終り―デビュー作『風の歌を聴け』で爽やかに80年代の文学を拓いた旗手が、ほろ苦い青春を描く三部作のうち、大いなる予感に満ちた第二弾。

担当コメント:

実はこの作品は芥川賞候補作。でも、村上春樹は芥川賞も直木賞もとっていないです。うーん・・・

夢で会いましょう 1981年11月 1986年6月 講談社(む6-5)

現代若者文化をリ-ドする二人の対決小説集カタカナ単語を互いに選び合い,それを題名にアドリブで書き上げたショートショート98編.二種類の全く異った原酒が溶け合ってできたカクテルの奇妙な酔心地!

担当コメント:

糸井重里と村上春樹。妙な取り合わせですが、ショートショートは秀逸です。あの伝説の「ヤクルト・スワローズ詩集」からの引用として数編収録されているのも見逃せません。

☆羊をめぐる冒険 1982年10月 1985年10月[上/下] 講談社 (む6-29・む6-30)

羊をめぐる冒険〈上〉

羊をめぐる冒険〈下〉

あなたのことは今でも好きよ、という言葉を残して妻が出て行った。その後広告コピーの仕事を通して、耳専門のモデルをしている二十一歳の女性が新しいガール・フレンドとなった。北海道に渡ったらしい“鼠”の手紙から、ある日羊をめぐる冒険行が始まる。美しい耳の彼女と共に、星形の斑紋を背中に持っているという一頭の羊と“鼠”の行方を追って、北海道奥地の牧場にたどりついた僕を、恐ろしい事実が待ち受けていた。一九八二年秋、僕たちの旅は終わる。すべてを失った僕の、ラスト・アドベンチャー。村上春樹の青春三部作完結編。野間文芸新人賞受賞作。

担当コメント:

この作品から村上春樹の色みたいなものが変わってきたように思います。うまく言えないですが、

ストーリーテリングの比重が大きくなってきた・・・ような気がします。あ、もちろん良い意味でです。

カンガルー日和 1983年1月 1986年10月 講談社(む6-6)

時間が作り出し、いつか時間が流し去っていく淡い哀しみと虚しさ。都会の片隅のささやかなメルヘンを、知的センチメンタリズムと繊細なまなざしで拾い上げるハルキ・ワールド。収められた18のショートストーリーは佐々木マキの素敵な絵と溶けあい、奇妙なやさしさで読む人を包みこむ。

担当コメント:

村上春樹の作品の中でも特に読みやすいものだと思います。おススメは「4月のある晴れた朝に100%の女の子と出会うことについて」。タイトルもですが、中身も秀逸なんです。

中国行きのスロウ・ボート 1983年5月 1986年1月 中央公論新社(む4-3)

青春の追憶と内なる魂の旅を描く表題作ほか6篇。著者初の短篇集。

担当コメント:

村上春樹の最初の短編集。人気のある『午後の最後の芝生』も収録されています。若いときに書かれたことも関係あると思いますが、本当に瑞々しさを感じられる短編集です。

螢・納屋を焼く・その他の短編 1984年7月 1987年9月 新潮社(む5-3)

秋が終り冷たい風が吹くようになると、彼女は時々僕の腕に体を寄せた。ダッフル・コートの厚い布地をとおして、僕は彼女の息づかいを感じとることができた。でも、それだけだった。彼女の求めているのは僕の腕ではなく、誰かの腕だった。僕の温もりではなく、誰かの温もりだった…。もう戻っては来ないあの時の、まなざし、語らい、想い、そして痛み。リリックな七つの短編。

担当コメント:

表題にもある「螢」をもとにできた長編作品があの「ノルウェイの森」。村上春樹の長編はこういった形のものがよくあります。

☆世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド 1985年6月 1988年10月[上/下] 新潮社(む5-4・む5-5)

世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド〈上〉

世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド〈下〉高い壁に囲まれ、外界との接触がまるでない街で、そこに住む一角獣たちの頭骨から夢を読んで暮らす〈僕〉の物語、〔世界の終り〕。老科学者により意識の核に或る思考回路を組み込まれた〈私〉が、その回路に隠された秘密を巡って活躍する〔ハードボイルド・ワンダーランド〕。静寂な幻想世界と波瀾万丈の冒険活劇の二つの物語が同時進行して織りなす、村上春樹の不思議の国。〈私〉の意識の核に思考回路を組み込んだ老博士と再会した〈私〉は、回路の秘密を聞いて愕然とする。私の知らない内に世界は始まり、知らない内に終わろうとしているのだ。残された時間はわずか。〈私〉の行く先は永遠の生か、それとも死か?そして又、〔世界の終り〕の街から〈僕〉は脱出できるのか?同時進行する二つの物語を結ぶ、意外な結末。村上春樹のメッセージが、君に届くか?

担当コメント:

個人的に一番好きな小説です。紹介文の長さからもそれが窺い知れると思います(笑)

2つの異なるお話が徐々に重なりあうあの感覚・・・最高です!

実はこの作品には習作があり、「街と、その不確かな壁」というものですが書籍化されていません。どうしても読まれたい方は、図書館に行って文学界のバックナンバーを探してください。

回転木馬のデッド・ヒート 1985年10月 1988年10月 講談社(む6-25))

現代の奇妙な空間―都会。そこで暮らす人々の人生をたとえるなら、メリー・ゴーラウンド。

人はメリー・ゴーラウンドに乗って、日々デッド・ヒートを繰りひろげる。人生に疲れた人、何かに立ち向かっている人…、さまざまな人間群像を描いたスケッチ・ブックの中に、あなたに似た人はいませんか。

担当コメント:

虚構と現実が入り混じる不思議な短編集。何よりタイトルが素晴らしいですよね。

☆パン屋再襲撃 1986年4月 1989年4月 文藝春秋(む5-11)

堪えがたいほどの空腹を覚えたある晩、彼女は断言した。「もう一度パン屋を襲うのよ」。それ以外に、学生時代にパン屋を襲撃して以来僕にかけられた呪いをとく方法はない。かくして妻と僕は中古カローラで、午前2時半の東京の街へ繰り出した…。表題作ほか「象の消滅」、“ねじまき鳥”の原型となった作品など、初期の傑作6篇。

担当コメント:

表題作の「パン屋再襲撃」は有名ですが、「パン屋襲撃」もあるってご存知でしたか?このリストにもある「夢で会いましょう」に収録されている「パン」がそうです。全作品には「パン屋襲撃」として収録されています。

ノルウェイの森 1987年9月 [上/下] 1991年4月[上/下] 講談社(む6-23・む6-24)

ノルウェイの森〈上〉

ノルウェイの森〈下〉

暗く重たい雨雲をくぐり抜け、飛行機がハンブルク空港に着陸すると、天井のスピーカーから小さな音でビート出し、激しく混乱し、動揺していた。あらゆる物事を深刻に考えすぎないようにすること、あらゆる物事と自分の間にしかるべき距離を置くこと―。あたらしい僕の大学生活はこうしてはじまった。自殺した親友キズキ、その恋人の直子、同じ学部の緑。等身大の人物による心の震えや感動、哀しみを淡々とせつないまでに描いた作品。

担当コメント:

映画化もされた御存知、村上春樹を代表する作品。「100%の恋愛小説」というキャッチコピーでしたが、後年、村上春樹は「100%のリアリズム小説」としたかったと語っています。個人的に好きな作品とは言えないのですが、今までの作品とは一線を画す登場人物のリアルさには感嘆します。

☆ダンス・ダンス・ダンス 1988年10月 [上/下] 1991年12月 [上/下] 講談社

(む6-26・む6-27)

ダンス・ダンス・ダンス〈上〉

ダンス・ダンス・ダンス〈下〉

『羊をめぐる冒険』から四年、激しく雪の降りしきる札幌の街から「僕」の新しい冒険が始まる。奇妙で複雑なダンス・ステップを踏みながら「僕」はその暗く危険な運命の迷路をすり抜けていく。失われた心の震えを回復するために、「僕」は様々な喪失と絶望の世界を通り抜けていく。渋谷の雑踏からホノルルのダウンタウンまで―。そこではあらゆることが起こりうる。羊男、美少女、娼婦、片腕の詩人、映画スター、そして幾つかの殺人が―。新しい成熟に向かうムラカミ・ワールド。

担当コメント:

「羊をめぐる冒険」で完結したはずの青春三部作の続編。これは、「主人公に申し訳ないことをした」という思いを抱いたことが執筆のきっかけだったそうです。個人的には三部作より好きです。

TVピープル 1990年1月 1993年5月 文藝春秋(む5-2)

不意に部屋に侵入してきたTVピープル。詩を読むようにひとりごとを言う若者。男にとても犯されやすいという特性をもつ美しい女性建築家。17日間一睡もできず、さらに目が冴えている女。―それぞれが謎をかけてくるような、怖くて、奇妙な世界をつくりだす。魅惑にみちた六つの短篇。

担当コメント:

本人曰く、「ノルウェイの森」「ダンス・ダンス・ダンス」のあとスランプに陥った復帰作。「1Q84」を読んでいるとき、ふと表題作が頭に浮かびました。もちろん、リトルピープルとの関係性が気になって。

国境の南、太陽の西 1992年10月 1995年10月 講談社(む6-14)

今の僕という存在に何らかの意味を見いだそうとするなら、僕は力の及ぶかぎりその作業を続けていかなくてはならないだろう―たぶん。「ジャズを流す上品なバー」を経営する、絵に描いたように幸せな僕の前にかつて好きだった女性が現われて。日常に潜む不安をみずみずしく描く話題作。

担当コメント:

村上春樹の長編作品の中では、異色ともいえる作品。よく言えば、読みやすく、悪く言えば、普通。(すいません。)決して嫌いなわけではないのですが・・・ただこの作品の違和感のようなものには理由がありました。実は、「ねじまき鳥」を推敲して大幅に削ったものがベースになっていたそうです。うーん、たしかに。

☆ねじまき鳥クロニクル 1994年4月 [1/2/3] 1997年9月 [1/2/3] 新潮社

(む5-11・む5-12・む5-13)

ねじまき鳥クロニクル〈第1部〉泥棒かささぎ編

ねじまき鳥クロニクル〈第2部〉予言する鳥編

ねじまき鳥クロニクル〈第3部〉鳥刺し男編

スパゲティを茹でていたときに、突如鳴り響いた1本の電話。そこから世界は大きく変わり始める。僕とクミコの家から猫が消え、そして、クミコが消えた。同時に、僕の周りには奇妙な人々が近づいてくる・・・失踪したクミコの真の声を聴くため、僕は井戸を降りていく。猫は戻り、涸れた井戸には水が溢れ、綿谷昇との対決が迫る。読売文学賞受賞の村上春樹の傑作長編。

担当コメント:

1巻と2巻発売から1年後に3巻が発売。そうです、「1Q84」と同じパターンですね。かなりキツイ表現も出てくる作品で、読むときにはかなり覚悟がいるんですが、年に1度くらい読みたくなります。「パン屋再襲撃」に収録の「ねじまき鳥と火曜日の女たち」を発展させた傑作長編です。

夜のくもざる - 村上朝日堂超短篇小説 1995年5月 1998年2月 新潮社(む5-14)

海亀の執拗な攻撃から僕らの身を守ってくれた秘密兵器とは?ヒトは死んだらどこにいくのだろう?読者が参加する小説「ストッキング」から、オール関西弁で書かれた「ことわざ」まで、謎とユーモアに満ちた「超短篇」小説が36本!絶好調の村上春樹=安西水丸“nice&easy”コンビが贈る「村上朝日堂」小説特集号

担当コメント:

「渡辺昇」なる人物がいろんな場面に出てきます。実はこれ、安西水丸さんの本名って知っていました?村上春樹はデビューしてしばらくの間は、名前をつけるのが苦手で、「ジェイ」とか「鼠」といった記号を使っていました。はっきり名前を認識できるのは「ノルウェイの森」からです。

☆レキシントンの幽霊 1996年11月 1999年10月 文藝春秋(む5-3)

古い屋敷で留守番をする「僕」がある夜見た、いや見なかったものは何だったのか?椎の木の根元から突然現われた緑色の獣のかわいそうな運命。「氷男」と結婚した女は、なぜ南極などへ行こうとしたのか…。津波にのまれる瞬間に幼馴染が見せた表情とそれに人生を縛られた男の数奇な人生。次々に繰り広げられる不思議な世界。楽しく、そして底無しの怖さを秘めた七つの短編を収録。

担当コメント:

収録されている作品はどれもちょっと「怖さ」があります。またまた個人的ですが、この作品に収録されている『七番目の男』が村上春樹との出会いでした。授業中、何百回読んだか…先生、ごめんなさい。

スプートニクの恋人 1999年4月 2001年4月 講談社(む6-20)

22歳の春にすみれは生まれて初めて恋に落ちた。広大な平原をまっすぐ突き進む竜巻のような激しい恋だった。それは行く手のかたちあるものを残らずなぎ倒し、片端から空に巻き上げ、理不尽に引きちぎり、完膚なきまでに叩きつぶした。―そんなとても奇妙な、この世のものとは思えないラブ・ストーリー。

担当コメント:

長編というよりは中編に近い本作品。村上春樹は力の入った長編作品の前にこういった中編小説を書きます。そして、それは多くの場合、実験的な試みが見られます。本作ではそれは文体にあたる、と思います。それにしても「広大な平原をまっすぐ突き進む竜巻のような激しい恋」という表現、すごくないですか。

神の子どもたちはみな踊る 2000年2月 2002年2月 新潮社(む5-20)

1995年1月、地震はすべてを一瞬のうちに壊滅させた。そして2月、流木が燃える冬の海岸で、あるいは、小箱を携えた男が向かった釧路で、かえるくんが地底でみみずくんと闘う東京で、世界はしずかに共振をはじめる…。大地は裂けた。神は、いないのかもしれない。でも、おそらく、あの震災のずっと前から、ぼくたちは内なる廃墟を抱えていた。深い闇の中に光を放つ6つの黙示録。

担当コメント:

村上春樹の故郷でもある神戸。その神戸を襲った衝撃的な震災。本作はすべて、地震によって何かが変わってしまった人物を描いた短編集となっています。そして、地震によって考え方が変わったのは村上春樹も同じでした。

☆海辺のカフカ 2002年9月 [上/下] 2005年2月 [上/下] 新潮社(む5-24・む5-25)

海辺のカフカ〈上〉

海辺のカフカ〈下〉

「君はこれから世界でいちばんタフな15歳の少年になる」―15歳の誕生日がやってきたとき、僕は家を出て遠くの知らない街に行き、小さな図書館の片隅で暮らすようになった。家を出るときに父の書斎から持ちだしたのは、現金だけじゃない。古いライター、折り畳み式のナイフ、ポケット・ライト、濃いスカイブルーのレヴォのサングラス。小さいころの姉と僕が二人並んでうつった写真…。一方、猫と交流ができる老人ナカタさんも、ホシノくんと旅を続ける。“入り口の石”を見つけだし、世界と世界が結びあわされるはずの場所を探すために。

担当コメント:

文体、ストーリー、そして、テーマ。すべてが濃密な傑作長編。特に結末部分はファンにはたまらない展開です。ナカタさんとホシノくんのかけあいのような会話も魅力の一つです。『世界の終り・・・』が好きな方は、絶対に読むべきです。個人的好きな作品ランキング第2位!

アフターダーク 2004年9月 2006年9月 講談社(む6-32)

時計の針が深夜零時を指すほんの少し前、都会にあるファミレスで熱心に本を読んでいる女性がいた。フード付きパーカにブルージーンズという姿の彼女のもとに、ひとりの男性が近づいて声をかける。そして、同じ時刻、ある視線が、もう一人の若い女性をとらえる―。新しい小説世界に向かう、村上春樹の長編。

担当コメント:

「スプートニクの恋人」同様、こちらの作品も実験的な試みが見られます。それが文体。それを昇華(大げさかもしれませんが)させたのが「1Q84」です。最初に読んだときは戸惑いましたが・・・

☆「象の消滅」 短篇選集 1980-1991 2005年3月 新潮社

ニューヨークが選んだ村上春樹の初期短篇17篇。英語版と同じ作品構成で贈る。

担当コメント:

逆輸入の形で発売になった短編集。アメリカデビュー当時を語るエッセイも収録されており、お得。

東京奇譚集 2005年9月 2007年11月 新潮社(む5-26)

肉親の失踪、理不尽な死別、名前の忘却…。大切なものを突然に奪われた人々が、都会の片隅で迷い込んだのは、偶然と驚きにみちた世界だった。孤独なピアノ調律師の心に兆した微かな光の行方を追う「偶然の旅人」。サーファーの息子を喪くした母の人生を描く「ハナレイ・ベイ」など、見慣れた世界の一瞬の盲点にかき消えたものたちの不可思議な運命を辿る5つの物語。

担当コメント:

全体的に暗い雰囲気が漂う短編集ですが、そんな中に差し込む一筋の光がとても眩しく、そして温かく感じます。最新作『一人称単数』で「品川猿」が再登場しますので、ぜひ合わせてお楽しみください。

1Q84 BOOK1・2・3 2009年4月・2010年5月 2012年4月~9月

新潮社(む5-27~32)

1Q84〈BOOK1〉4月‐6月〈前編〉

1Q84〈BOOK1〉4月‐6月〈後編〉

1Q84〈BOOK2〉7月‐9月〈前編〉

1Q84〈BOOK2〉7月‐9月〈後編〉

1Q84〈BOOK3〉10月‐12月〈前編〉

1Q84〈BOOK3〉10月‐12月〈後編〉

「こうであったかもしれない」過去が、その暗い鏡に浮かび上がらせるのは、「そうではなかったかもしれない」現在の姿だ。書き下ろし長編小説

担当コメント:

ご存知、社会現象を起こした長編です。ただ、この作品に関しては、単体で読まれるよりも、今までの村上作品を踏まえたうえで読むとさらに楽しむことができると思います。作品に全然関係ありませんが、発売時、どこよりも早い書評を書くために、1日でBOOK1、BOOK2を読んでしんどかったのが思い出です・・・

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 2013年4月 2015年12月文藝春秋(む5-13)

良いニュースと悪いニュースがある。多崎つくるにとって駅をつくることは、心を世界につなぎとめておくための営みだった。あるポイントまでは……。

担当コメント:

こちらも発売時はすごいことになりました。内容に関しては、賛否両論ありますが、個人的意見を述べるなら、「村上春樹史上、もっともやさしい物語」だと思います。特に、沙羅のセリフ。すごく良いです。また、この作品は東日本大震災のあとに書かれた物語であるということも、強く感じさせられます。

女のいない男たち 2014年4月 2016年10月 文藝春秋 (む5-14)

村上春樹9年ぶりの短編集「ドライブ・マイ・カー」「イエスタデイ」「独立器官」「シェエラザード」「木野」「女のいない男たち」。表題作は書き下ろし。

担当コメント:

短編集ということで、「1Q84」や「多崎つくる」ほど話題になりませんでしたが、その完成度たるや息を飲みました。特に、「木野」に関しては、歴代の短編のなかでも、五指に入る傑作であり、村上春樹が書きたいものに一番近いのではと個人的に思いました。長編にしてくれないかな・・・

騎士団長殺し 上・下 2017年2月 2019年3月~4月 新潮社(む5-39~42)

騎士団長殺し〈第1部〉顕れるイデア編〈上〉

騎士団長殺し〈第1部〉顕れるイデア編〈下〉

騎士団長殺し〈第2部〉遷ろうメタファー編〈上〉

騎士団長殺し〈第2部〉遷ろうメタファー編〈下〉

その年の五月から翌年の初めにかけて、私は狭い谷間の入り口近くの、山の上に住んでいた。夏には谷の奥の方でひっきりなしに雨が降ったが、谷の外側はだいたい晴れていた……それは孤独で静謐な日々であるはずだった。騎士団長が顕(あらわ)れるまでは。

担当コメント:

『1Q84 book3』以来、約7年ぶりの長編。この作品は期待の割に売り上げが・・・と思われがちですが、最近の村上作品のテーマの1つである「記憶」についての到達点ではないかと思っています。

猫を棄てる 父親について語るとき 2020年4月 2022年11月 文藝春秋(む5―16)

時が忘れさせるものがあり、時が呼び起こすものがある。ある夏の日、僕は父親と一緒に猫を海岸に棄てに行った。このことはいつか書かなくてはと、長いあいだ思っていた。村上文学のあるルーツ。

担当コメント:

『海辺のカフカ』や『騎士団長殺し』のテーマの1つでもあった「父親」との思い出の物語。村上作品を考察する上で、絶対に外せない1冊です。

一人称単数 2020年7月 2023年2月 文藝春秋(む5-17)

「一人称単数」とは世界のひとかけらを切り取る「単眼」のことだ。しかしその切り口が増えていけばいくほど、「単眼」はきりなく絡み合った「複眼」となる。そしてそこでは、私はもう私でなくなり、僕はもう僕でなくなっていく。そして、そう、あなたはもうあなたでなくなっていく。そこで何が起こり、何が起こらなかったのか? 「一人称単数」の世界にようこそ。

担当コメント:

表題作「一人称単数」があることで、それまでの7編に「まとまり」が出るところは、素直にすごいと思いました。それは語り手が一人称単数であるという共通点だけではなく・・・

弊社スタッフの熱い思いをまとめました!

村上春樹について語るときに私たちの語ること

.jpg)