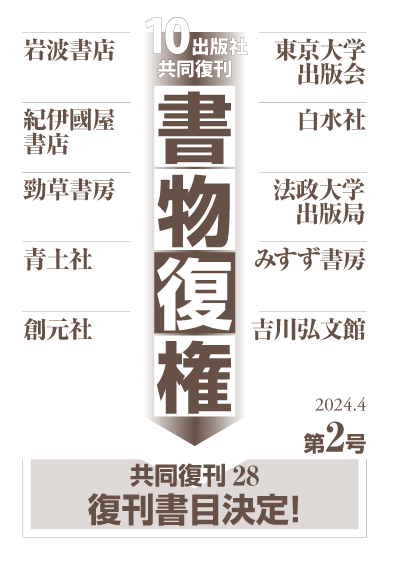

[ごあいさつ]

2024年、第28回目の10社共同復刊、今回も多数のリクエストをいただきありがとうございました。2月29日までの期間中に、紀伊國屋書店内公式サイト、復刊ドットコムの特設サイトおよびFAXで、受けつけたリクエストは総数約7,651票、最多書籍には135の票が寄せられました。いただいたコメントには、それぞれの書目に対しての皆さまからの熱心な要望が伝わっており、各発行出版社はこの結果を元に、復刊書目の選定をいたしました。今回の共同復刊で実現できなかった書目からも、各社独自の方法で復刊を予定している場合もあり、1点でも多くの品切れ書の復刊の実現にむけて努力してまいりますので、今後の各社の復刊情報にご注目くださるようお願いいたします。今回、各発行出版社の判断により復刊を決定した書目は38点39冊。書籍は5月下旬より全国約200の協力書店店頭にて展示されますので、足をお運び頂けましたら幸いです。

今年も充実した復刊ラインナップができました。来年以降も、読者の皆様のご期待に添えるように活動を継続させて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

[ご案内]

・内容についてのお問い合わせは発行出版社までお願いします。

紀伊國屋書店では5 月下旬より 16店舗にて、随時フェアを開催いたします。全国約200 の協力書店店頭でも展示されますので、最寄りの開催店舗にてご確認いただけますと幸いです。

野村良太さん「運命の一冊」

「運命の一冊」

野村良太

(のむら・りょうた)大阪府豊中市生まれ。札幌市在住。(公社)日本山岳ガイド協会認定登山ガイドステージⅡ・スキーガイドステージⅠ。北海道大学ワンダーフォーゲル部で登山を始める。62 代主将を経験。2022年2 ~ 4 月、積雪期単独北海道分水嶺縦断( 宗谷岬から襟裳岬まで670 キロ) を63 日間で史上初の達成。NHK 総合にて『白銀の大縦走 北海道分水嶺ルート670 キロ』全国放送。『第27 回植村直己冒険賞』受賞。パソコンの画面に一冊の本の情報が表示されている。志水哲也著『果てしなき山稜』。ウェブサイトの概要欄によると「著者が若き日に実行した無謀とも思える壮大な山行の記録」とある。概要はさらに続く。「1995 年に白山書房より刊行された名作を文庫化……」。どうやらしばらく絶版になっていた本が、最近になって復刻したのだという。なにか運命的なものを感じ、思わず購入ボタンを押した。

この本は、1993 年年末に襟裳岬を出発し、宗谷岬まで670 キロメートルの行程を12 分割し、半年間かけて単独で北上した記録をまとめた一冊である。その内容は、厳冬から早春にかけての北海道山岳地帯の過酷さはもとより、自分探しの旅、現実との葛藤に溢れていた。ものすごい旅だ。旅の中で著者は自身の考え方や生き方、ふとしたときに社会の常識に反発してしまう心情描写や随所に見せる人々への猜疑心を包み隠さず丁寧に綴ってゆく。思わず共感してしまうところばかりで、ページをめくる手が止まらなかった。厳しい雪山と温かい町の人々との対比が魅力的だったが、なにより、僕がちょうど生まれる少し前にこのような単独登山が行われていたことが驚きだった。

「第27 回植村直己冒険賞」を受賞するに至った、北海道の分水嶺を縦断するという僕の計画は、志水氏の著書を読んだことが全ての始まりだった。志水氏の文章に感化されて、僕の目標は未だ誰も成し得ていない、この北海道の脊梁山脈を一つなぎに踏破することだと思うようになった。具体的に計画を立てるとき、壮大な計画を前に怖気づく自分を奮い立たせたいとき、しまいには63 日間に及んだ挑戦中もずっと、この一冊の文庫本が僕のそばにあった。挑戦をやり遂げた後も、僕にとってのバイブルとなっている。

今になって幸運だったと思うのは、この本がタイミング良く復刻されていた、ということである。あのとき絶版のままだったら、果たして僕は同じようにこの本にたどり着いただろうか。たどり着いたとして、読み終わった後に自分事として捉え、壮大な計画へと踏み出す、そういう一冊になり得ただろうか。

時代によって、世間に求められる本というのは移りゆくものなのかもしれない。だが、時代を超えて、読者に感銘を与えられる本が少なからずある。

今は日の目を見る機会を失っている本の中にも、これからの若者の人生を変えてしまうような一冊が眠っているに違いない。

読者からのメッセージ

■前から気になっていた本が多く、大変ありがたい企画でした。(20 歳・大学生)

■『パースの哲学について本当のことを知りたい人のために』は日本ではあまり知られていないパースの諸側面を紹介する貴重な本ですのでぜひ復刊していただきたいです。(24 歳)

■どの本が復刊するかな、とワクワクしながら待つのも楽しいです。(37 歳)

■〈書物復権〉にはごく最近の書籍の重版の機会というより、入手困難な古典を復刊する機会であって欲しいと期待しております。

■法制史の勉強をしており、以前から『掠奪の法観念史』の再版を楽しみにしています。専門書は絶版になっているものが多いので、このような機会を設けてくださり非常に感謝しております。

■まとまった読書時間を作ることが難しい日常ですが、隙間時間を使って少しでも多くの書物に触れたいと思っております。年1 回のこの企画を楽しみにしております。(54 歳・会社員)

■買えるかどうかではなく、書店の棚にあってほしい本を選びました。

■近年、刊行からすぐに(昔は10 年前の本なら気軽に買えたような気がします)重版未定になる本が多く、悲しく思います。(大学生)

■毎回素晴らしい試みであると思うのですが、お願いとしては、膨大な知の集積をもたれる各出版社が、なぜ今回これらをリストに選んだか、という「生きている声」を募集時に加えて聞かせていただけたらというものがあります。(52 歳)

■書物復権は読書が好きな自分にとって、リストを見ているだけで楽しいものです。まだまだ読んでいない本が世界にたくさんあるのだとワクワクした気持ちを与えてくれるということ、また手に入る可能性をいただけることに感謝しかありません。これからもこの企画が続きますように願っています。(30 歳)

■出版社が候補として挙げられる理由がもっと知りたいと思います。

■〈書物復権〉リストにあるような読み応えのある本を何冊かでも読むことを目標に、毎年リクエストに一票を投じることを楽しみにしています。(63 歳)

■各分野、各テーマの基本書が絶版になっていると学生に勧めにくく、また研究者の間でも議論の前提が共有されにくい状態が徐々にできてしまっていると感じているため、リクエストさせていただきました。(31 歳・大学非常勤講師)

参加出版社

■ 岩波書店

〒101-8002 東京都千代田区一ツ橋 2-5-5 TEL 03-5210-4113

■ 紀伊國屋書店

〒153-8504 東京都目黒区下目黒 3-7-10 TEL 03-6910-0519

■ 勁草書房

〒112-0005 東京都文京区水道 2-1-1 TEL 03-3814-6861

■ 青土社

〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-1 浅田ビル1F TEL 03-3294-7829

■ 創元社

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-2 田辺ビル TEL 03-6811-0662

■ 東京大学出版会

〒153-0041 東京都目黒区駒場4-5-29 TEL 03-6407-1069

■ 白水社

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-24 TEL 03-3291-7811

■ 法政大学出版局

〒102-0073 東京都千代田区九段北3-2-3 TEL 03-5214-5540

■ みすず書房

〒113-0033 東京都文京区本郷2-20-7 TEL 03-3814-0131

■ 吉川弘文館

〒113-0033 東京都文京区本郷7-2-8 TEL 03-3813-9151

.jpg)